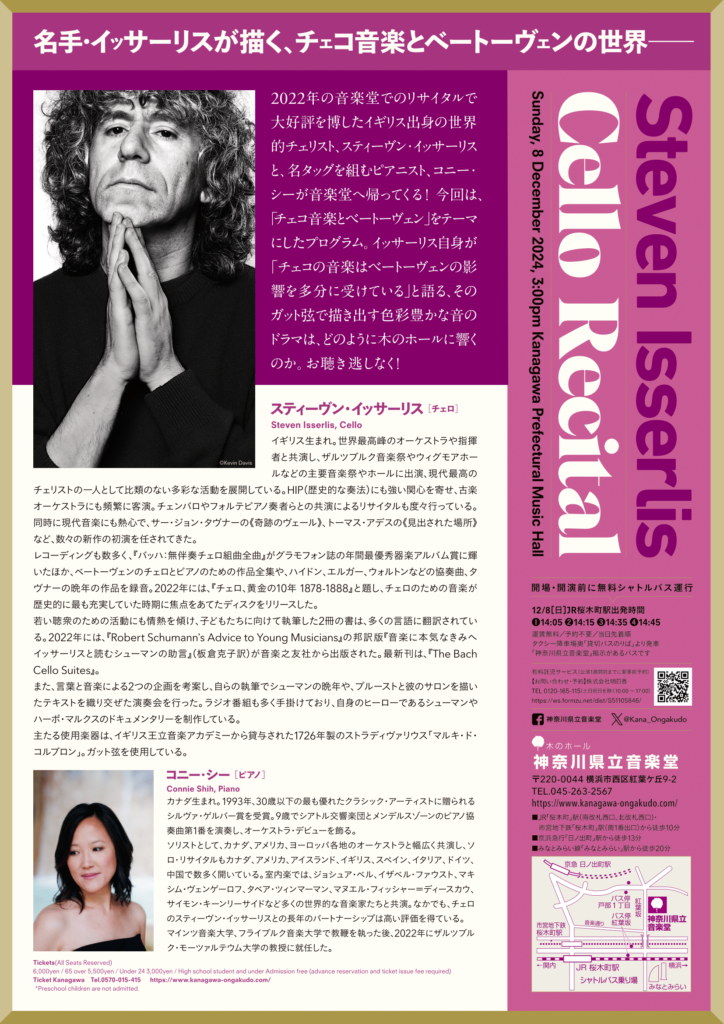

Date:2024年12月8日(日)

Peformer:Steven Isserlis, Cello / Connie Shih, Piano

L.v.Beethoven: Cello Sonata No.2 in G miner, op.5-2

ベートーヴェン:チェロ・ソナタ 第2番 ト短調 op.52

ベートーヴェンのチェロのための作品は、優れたチェリストとの交友抜きには語れない。

2つのチェロ・ソナタop.5も然り。op.5は若き作曲家が1796年にプラハを通り北ドイツへ旅行した際に筆を取ったのだが、チェロ用の曲を手がけた理由は明白。op.5はチェロを嗜むプロセイン君主フリードリヒの宮廷で演奏され、王に献呈された。つまり戦略的に王の嗜好を汲んだのである。共演者は王に仕えるチェロの名手、J.L.デュポール。ベートーヴェンはデュポールの提唱したチェロ奏法を取り入れ、同時にピアニストとして自らの手腕もプロセイン宮廷に披露できるような作品に仕立てている。さらに彼はウィーンに帰ってからも友人のチェリストの助言を聞きながらop.5の推敲を重ねたとしても推測されている。

op.5は2曲とも緩徐な序奏付きのソナタ形式とロンド形式の2楽章構成だが、旋律の配分方法や曲の性格など音楽内容は対照的である。ただしどちらもチェロがオブリガード楽器としてピアノと同時に扱われているのは共通で、例えば第2番では早くも第1楽章のアレグロ主部がチェロによる主題旋律から始まる。

長調の第2楽章はユーモラスな主題で始まる。曲中での主題回帰は直前の計画旬に直結するような形で行われるので、気づいたらロンド主題だった、と聞き手を「あれっ」と思わされる工夫も。一方、主題は現れるたびに声部配分や対声部が代わり、常に発展していく。和声的彩りを添えるエピソードの短調の陰影も音楽に深みとバランスを与えていよう。

B.Martinu: Cello Sonata No.1 H.277

マルティヌー:チェロ・ソナタ 第1番 H.277

A,Dvořák(arr. S.Isserlis): Four Roamtic Peices op.75 B.150

ドヴォルザーク(イッサーリス編):4つのロマンティックな小品 op.75 B.150

L.v.Beethoven: Cello Sonata No.3 in A major, op.69

ベートーヴェン:チェロ・ソナタ 第3番 イ長調 op.69

op.5の作曲から約10年後の1808年に再び同じジャンルに着手した動機は不明だが、同時期にチェロを含む室内楽の傑作を多数書いたことが刺激になったとも言われれいる。

op.69には作曲家の創作中期の様式的特徴が顕著である。その一つは音楽の各要素や形式上の機能が不明瞭であること。例えば第1楽章冒頭主題は急速なソナタ形式に典型的な快活さとは逆の甘美な旋律線で、序奏の趣きを呈している。この主題は和声的に開かれたままフェルマータで停止するのだが、次に主音イ音上の和音が明確に鳴らされた時、それは楽章の主調である長調ではなく短調で、しかも音楽はすでに躍動的な移行部に入っている(《テンペスト・ソナタ》)に類例)。スケルツォも弦楽四重奏曲op.59など中期作品によくある五部形式を踏襲している。

ジャンル史上、op.69は演奏会に適したチェロ・ソナタの様式を備えたとして注目される。それは確かに第1楽章の主題のあるがデンツァ風のパッセージからも納得できるーーー《クロイツェル・ソナタ》を彷彿とさせる挿入だ。音響面では前作以上に柔軟なチェロとピアノの音域の重なり合いに注目されたい。